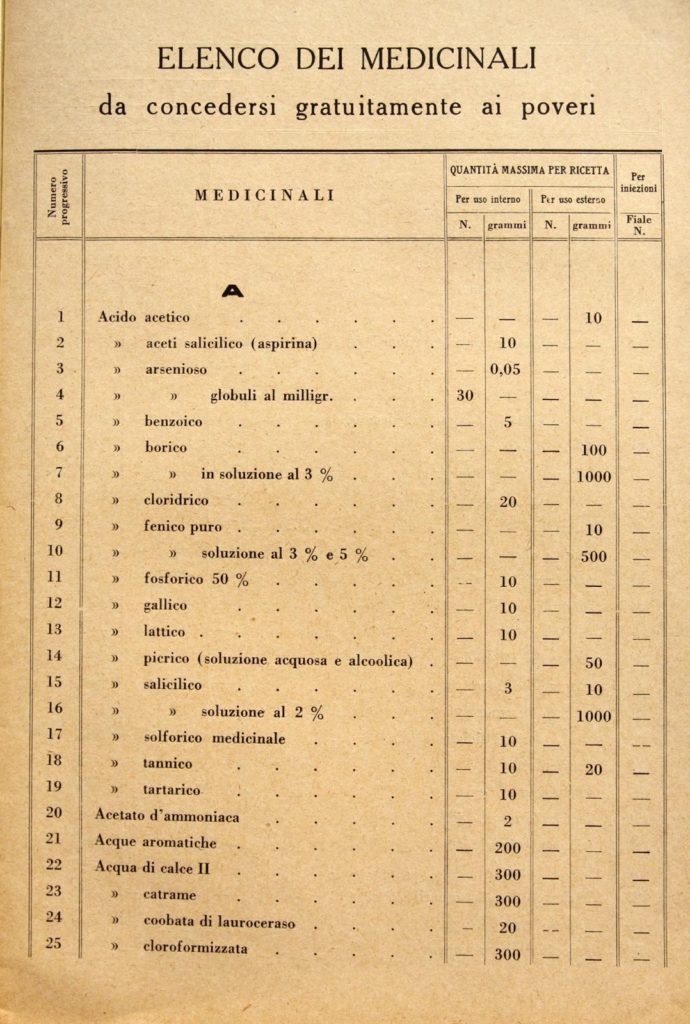

Poveri e medicinali gratuiti: il welfare nel 1930

La Legge 833 del 1978 istituiva il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) italiano. Prima di questa legge il nostro sistema sanitario era basato su una forma previdenziale collegata alla condizione lavorativa o economica, per esempio per diversi settori pubblici e privati erano le Casse a garantire l’assistenza sanitaria gratuita, che in parte si possono intendere come derivazione delle SOMS, le Società Operaie di Mutuo Soccorso.

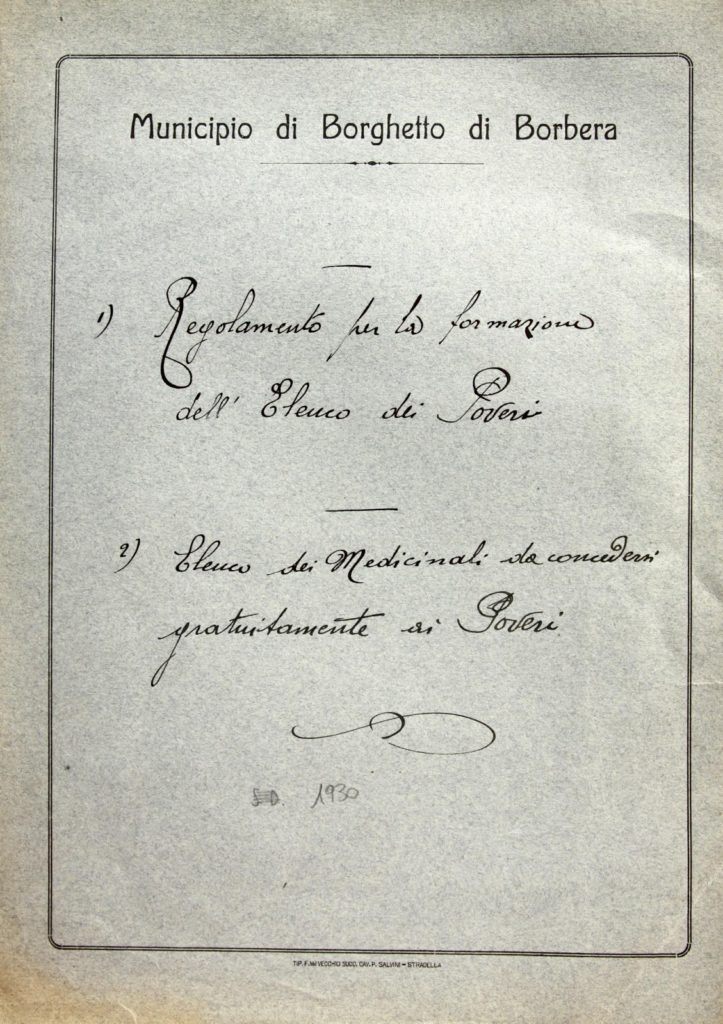

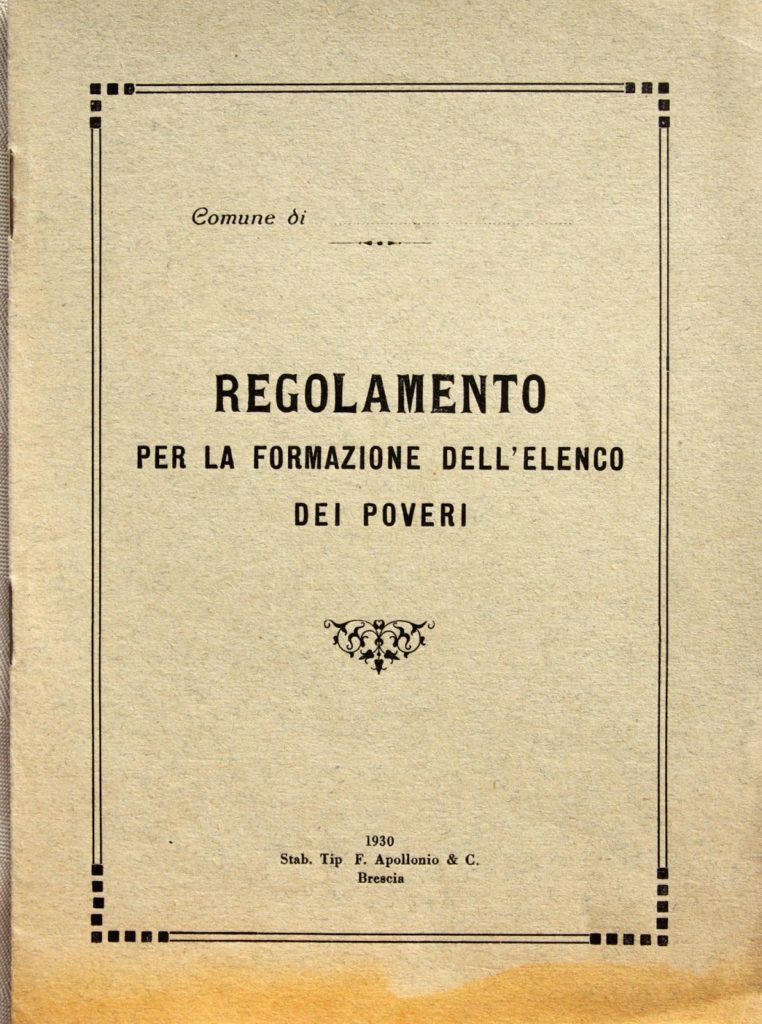

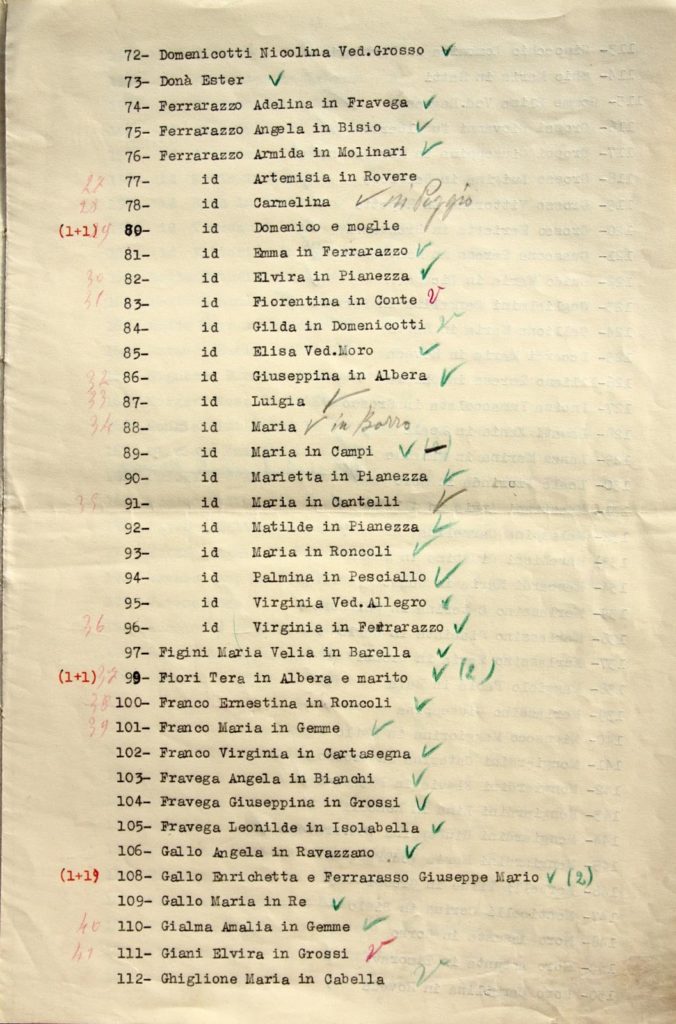

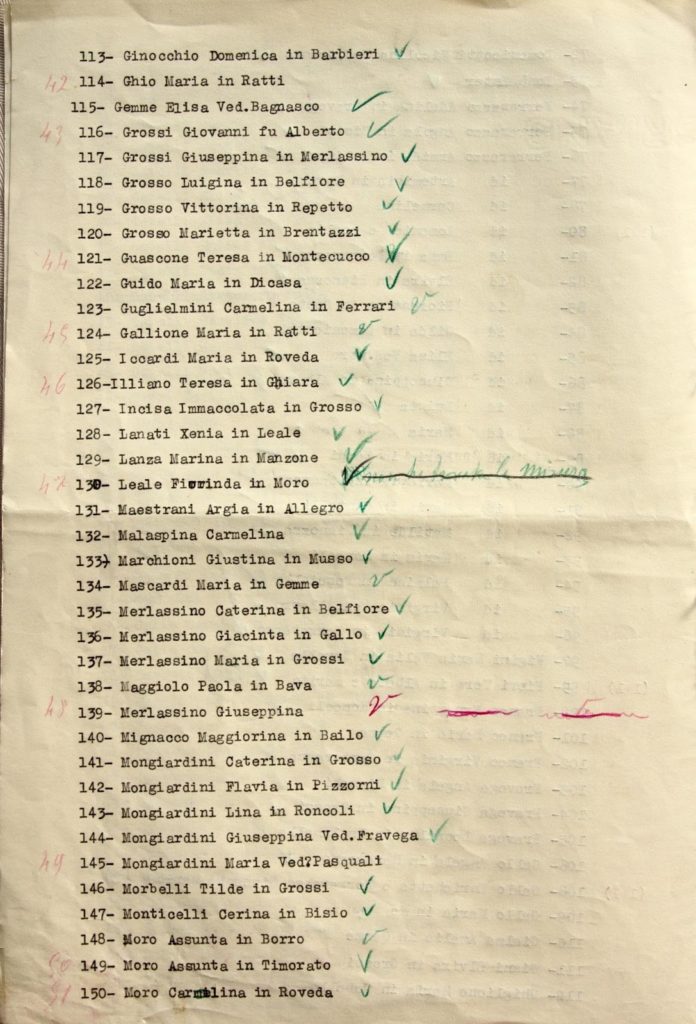

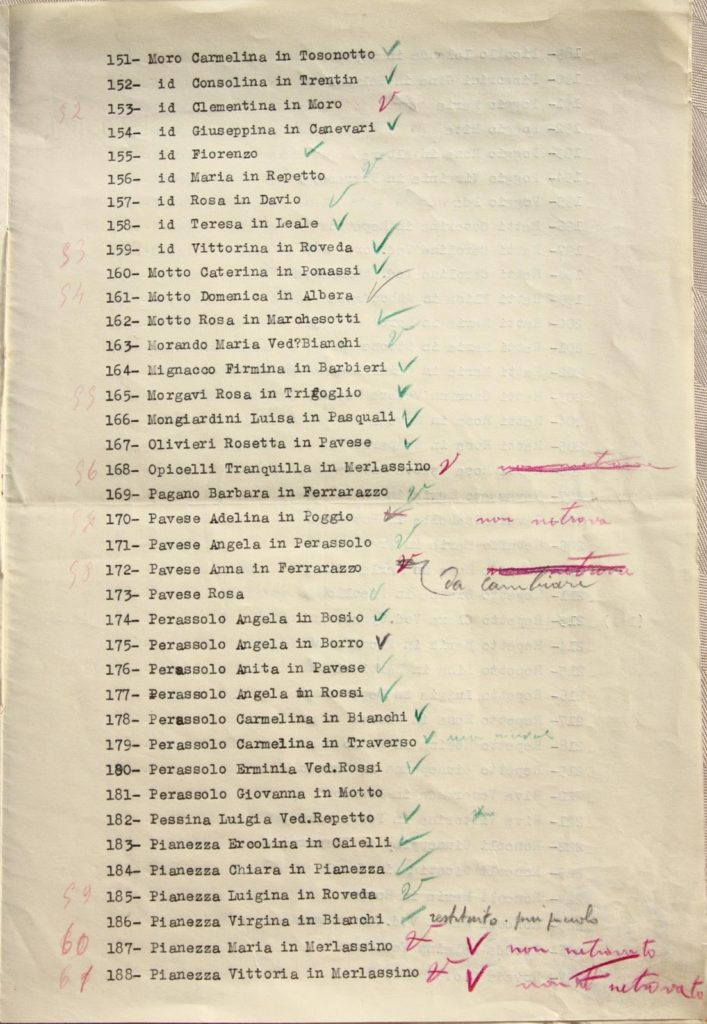

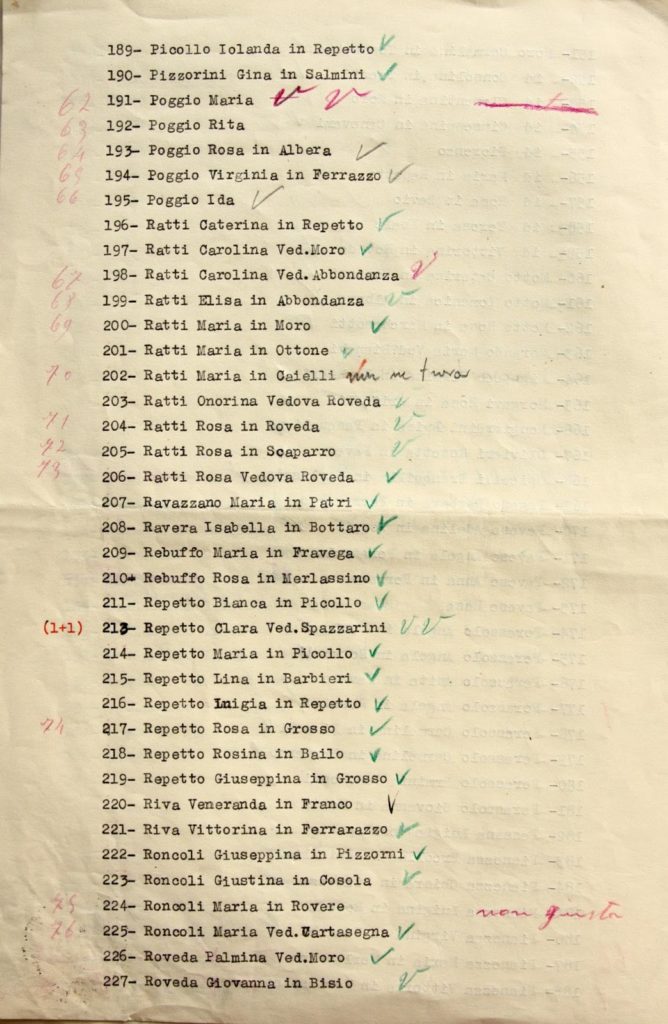

Le SOMS sono nate verso metà Ottocento poiché i poveri anche quelli che avevano un lavoro non avevano alcun ammortizzatore sociale e per curarsi potevano contare solo sulle Opere Pie e sui benefattori. I lavoratori quindi crearono una forma di welfare: le SOMS appunto, che a fronte di versamenti mensili in una cassa comune, effettuati da parte di chi lavorava ed era in salute, garantivano a chi si ammalava un sussidio. Le SOMS fornivano anche una pensione di vecchiaia e coprivano le spese dei funerali. Il problema dell’assistenza sanitaria però restava per coloro i quali non avevano un lavoro, i poveri senza diritti. I comuni di residenza insieme con enti di assistenza a essi collegati (come le Congregazioni di Carità istituite con la legge 20 novembre 1859, che poi passeranno le funzioni assistenziali agli Enti Comunali di Assistenza quando nel 1937 le prime si estinguono e le seconde nascono) aiutano i poveri: redigono un elenco dei bisognosi in modo che possano gratuitamente ricevere cure e medicinali.

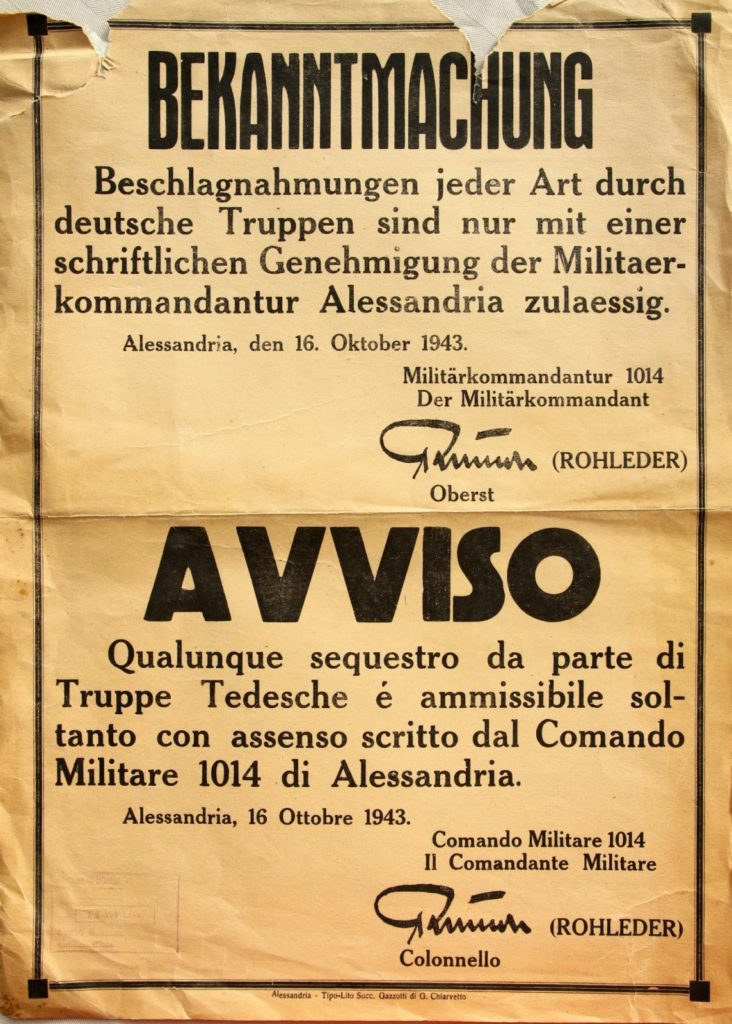

Comunicato del 16 ottobre 1943 da parte del Militaerkommandantur

Come è noto l’annuncio dell’armistizio l’8 settembre 1943 ha generato una situazione di caos per mancanza di ordini chiari all’esercito, alle autorità civili e alla popolazione. L’occupazione tedesca ha espresso un’amministrazione militare che aveva i suoi Comandi sul territorio. Il ruolo delle province italiane è stato spesso solo quello di informare la popolazione su quanto stabilito dall’esercito occupante, con una quotidiana affissione di ordinanze, decreti, disposizioni, avvisi, comunicati, annunci.

In questo manifesto si comunica che i sequestri devono essere autorizzati dal Militaerkommandatur di Alessandria, le autorità italiane non sono incluse, infatti oltre ai tragicamente famosi rastrellamenti ci furono anche i sequestri di generi diversi, che erano autorizzati se venivano effettuati esibendo un documento del comando; per citarne uno come esempio: il sequestro di biciclette perpetrato a opera dei militari tedeschi ai danni di privati e di rivenditori.

In questo manifesto si comunica che i sequestri devono essere autorizzati dal Militaerkommandatur di Alessandria, le autorità italiane non sono incluse, infatti oltre ai tragicamente famosi rastrellamenti ci furono anche i sequestri di generi diversi, che erano autorizzati se venivano effettuati esibendo un documento del comando; per citarne uno come esempio: il sequestro di biciclette perpetrato a opera dei militari tedeschi ai danni di privati e di rivenditori.

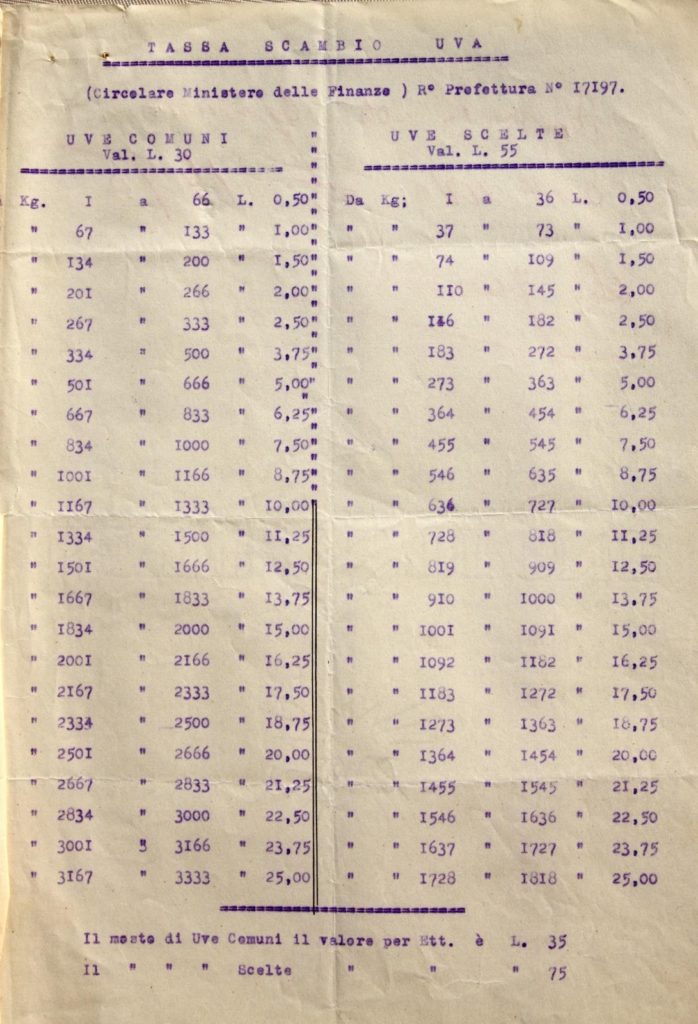

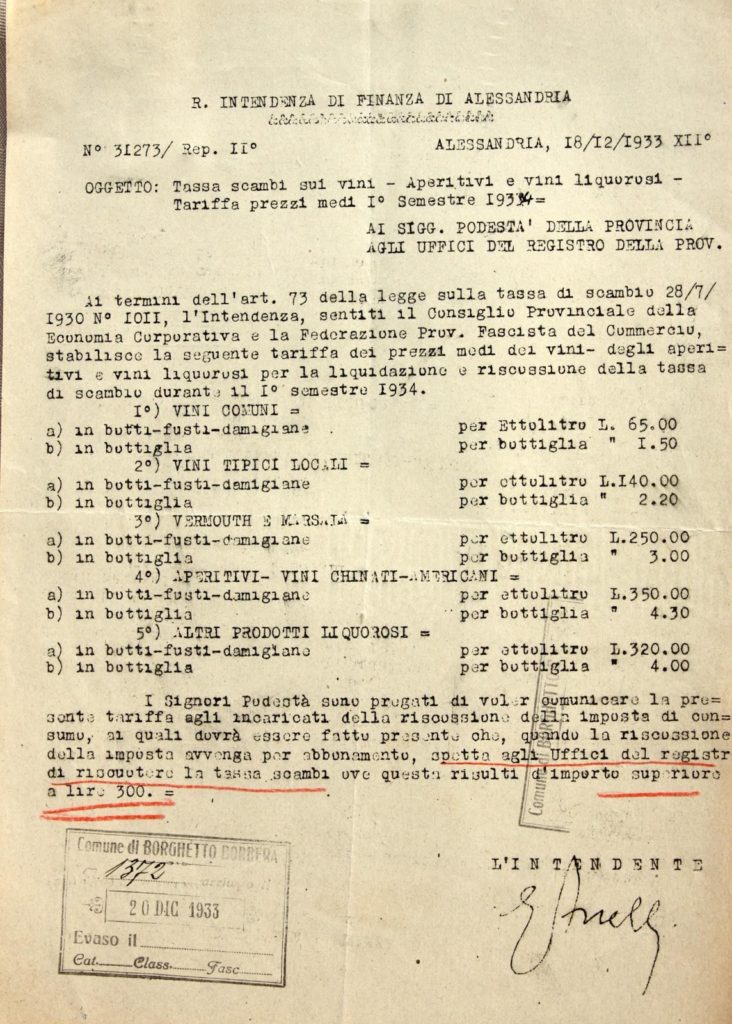

Vino chinato, vermouth e marsala

Negli archivi comunali è possibile trovare informazioni le più diverse anche per questo sono importanti.

Un esempio tratto da documenti apparentemente senza importanza che sono le Circolari del Ministero delle Finanze che venivano inviate a tutti i Comuni:

sono state scelte, a questo scopo, due circolari che trattano della tassa di scambio sui vini del 1933 e che forniscono indicazioni preziose su costi delle uve e sul tipo di produzione. Nella prima si legge infatti la suddivisione delle uve comuni e delle uve scelte con i relativi prezzi in base al peso, in calce al documento compare anche il costo del mosto per le due tipologie di uve. La seconda riporta i prezzi dei vini, degli aperitivi e dei liquori informandoci quindi indirettamente delle tipologie esistenti: per i vini indica solo i vini comuni e i vini tipici locali, ma per i liquori leggiamo vermouth (che in Piemonte era già di moda all’epoca e lo è stato molto anche nei decenni successivi), marsala, vino chinato e americano con prezzi a seconda se in bottiglia, botti, fusto o damigiane e la tassa di scambio.

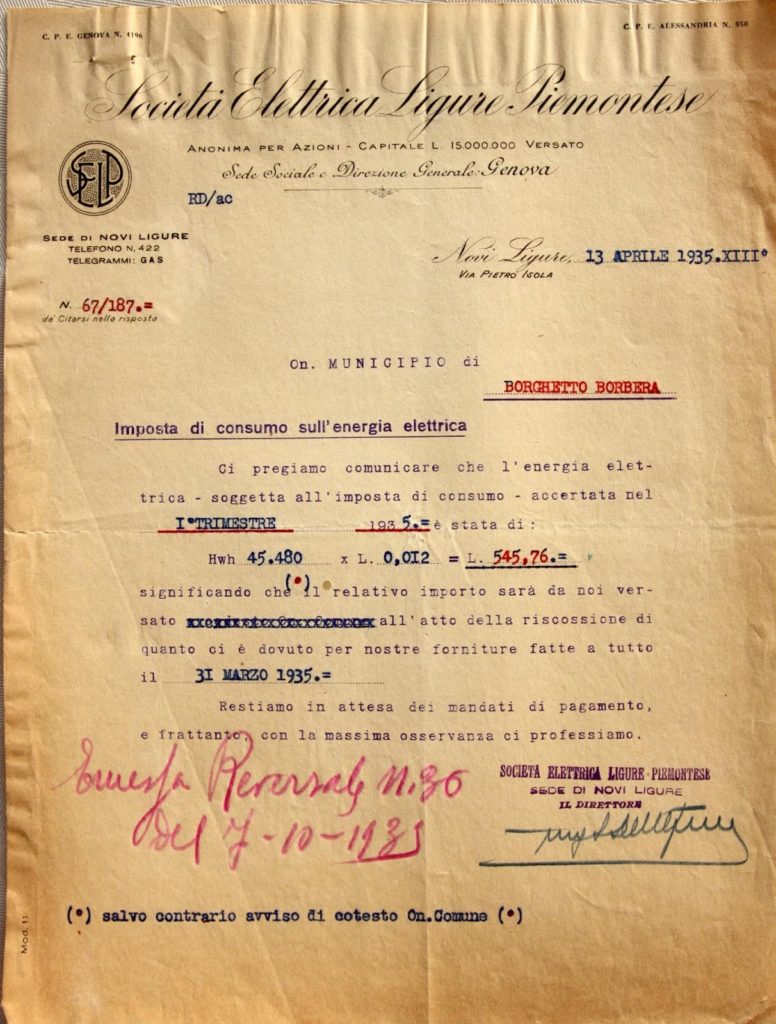

Imposta di Consumo: balzello novecentesco

L’imposta di consumo era un tributo comunale introdotto in Italia dal R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successivamente abrogato con la riforma tributaria del 1974.

La riscossione da parte dei comuni riguardava i seguenti generi: bevande vinose ed alcoliche, carni, pesci, dolciumi e cioccolato, formaggi e latticini, profumeria e saponi fini, gas e energia elettrica, materiali edili, mobili e pelliccerie. Le tariffe ed i regolamenti entravano in vigore dopo l’approvazione della Giunta Municipale, prima con il Podestà, successivamente con il Sindaco. Ai fini dell’applicazione della tassa i comuni erano suddivisi in nove categorie demografiche con diverse aliquote d’imposta. (Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Imposta_di_consumo).

Il documento scelto è una lettera del 1935 inviata al Comune dalla Società Elettrica Ligure Piemontese – sede di Novi Ligure, che gestiva l’erogazione dell’energia elettrica in quell’area territoriale e in quel periodo, in cui si avvisa che l’energia elettrica è soggetta a imposta di consumo e se ne chiede il pagamento.

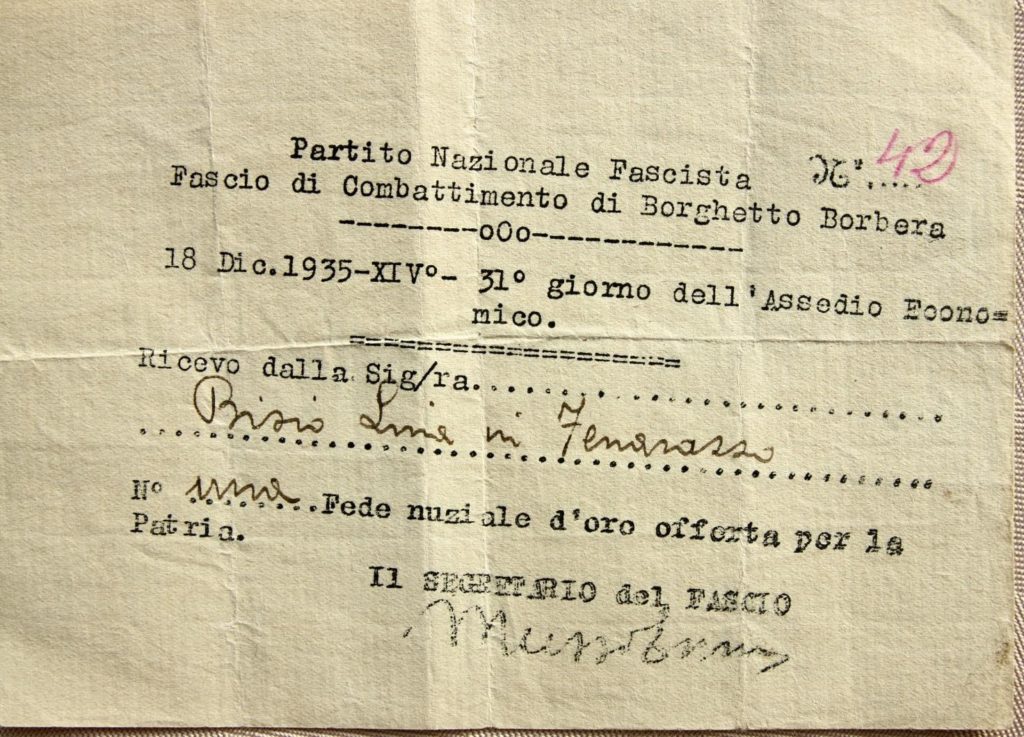

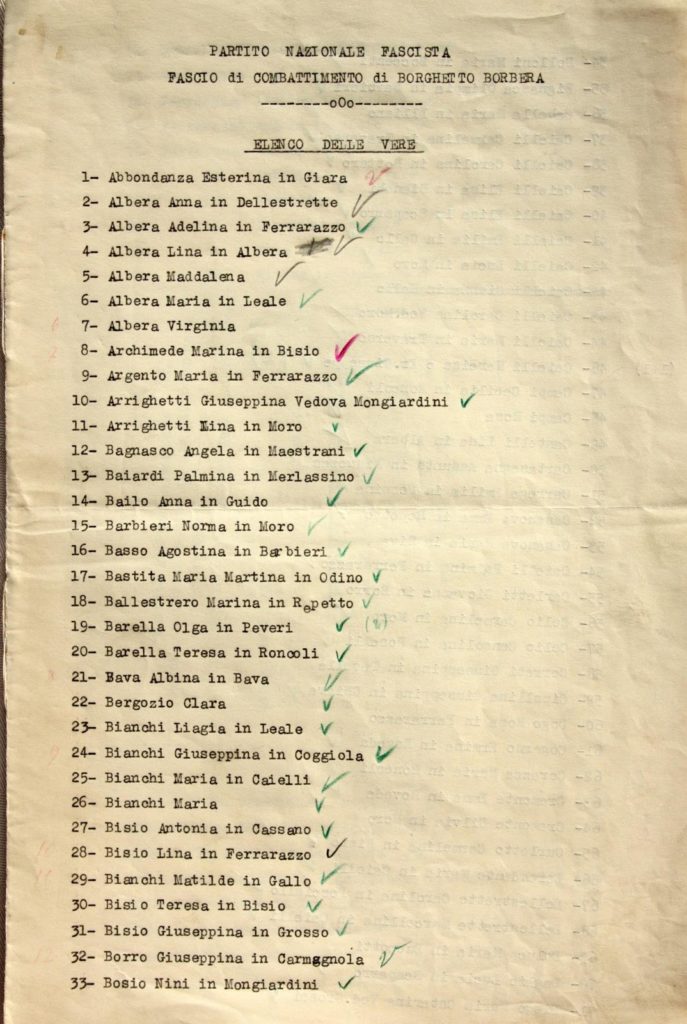

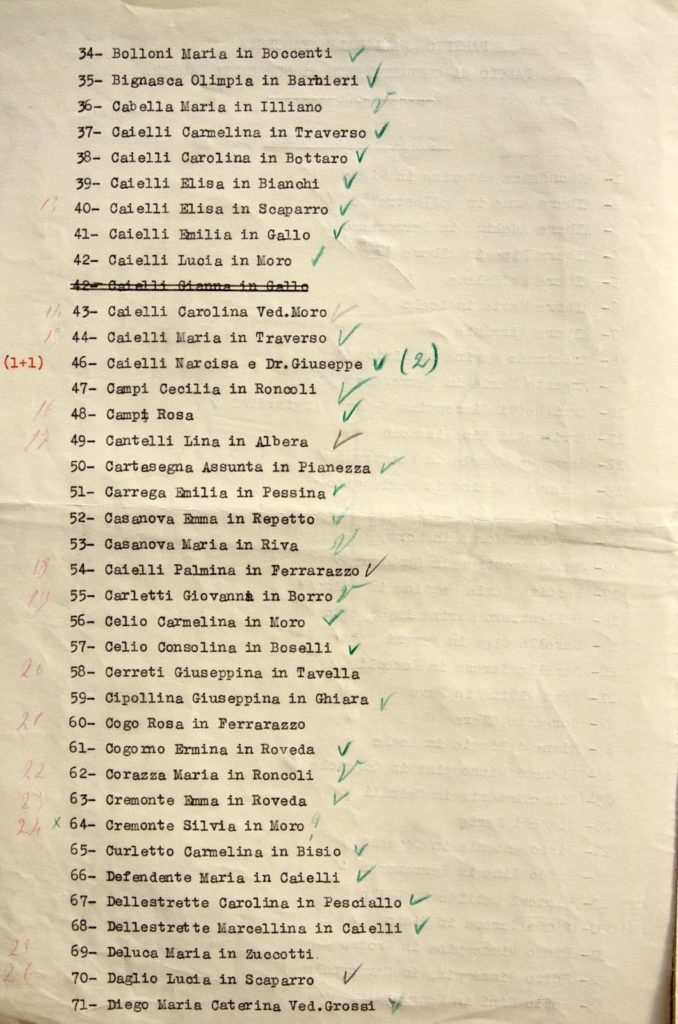

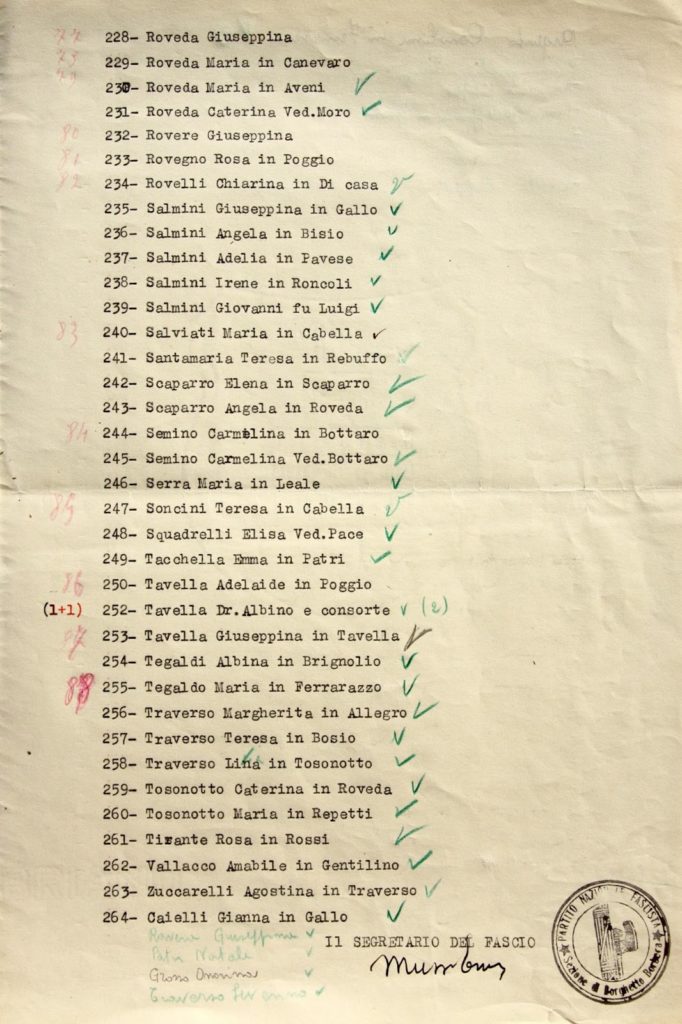

La consegna delle vere da parte di 268 donne di Borghetto di Borbera

Il 18 dicembre 1935 in Italia ci fu la Giornata della Fede, in dialetto piemontese è detta vera, che, dunque, non ha nulla a che vedere con la fede religiosa, bensì con la requisizione dell’oro da parte del Partito Nazionale Fascista. Le donne consegnavano “spontaneamente” la propria fede nuziale e ricevevano in cambio un anello di metallo povero. L’Italia voleva dimostrare come il popolo appoggiasse il regime anche in risposta alle sanzioni affibbiate al nostro paese dalla Società delle Nazioni in seguito all’aggressione all’Etiopia, chiedeva un piccolo gesto in nome dei tanti morti in guerra tramite una propaganda massiva tra giornali e manifesti le cui illustrazioni furono anche affidate a famosi illustratori come Mario Sironi e il gesto simbolico della consegna di due fedi portate dalla regina Elena di Savoia sulla tomba del Milite ignoto; il regime ebbe anche l’appoggio della Chiesa cattolica che fu, ovviamente, fondamentale del convincere le donne praticanti a privarsi di anelli benedetti e simbolo del loro matrimonio e i Vescovi benedirono le fedi di metallo.

La ricevuta rilasciata dal Fascio che riceveva le fedi era questa:

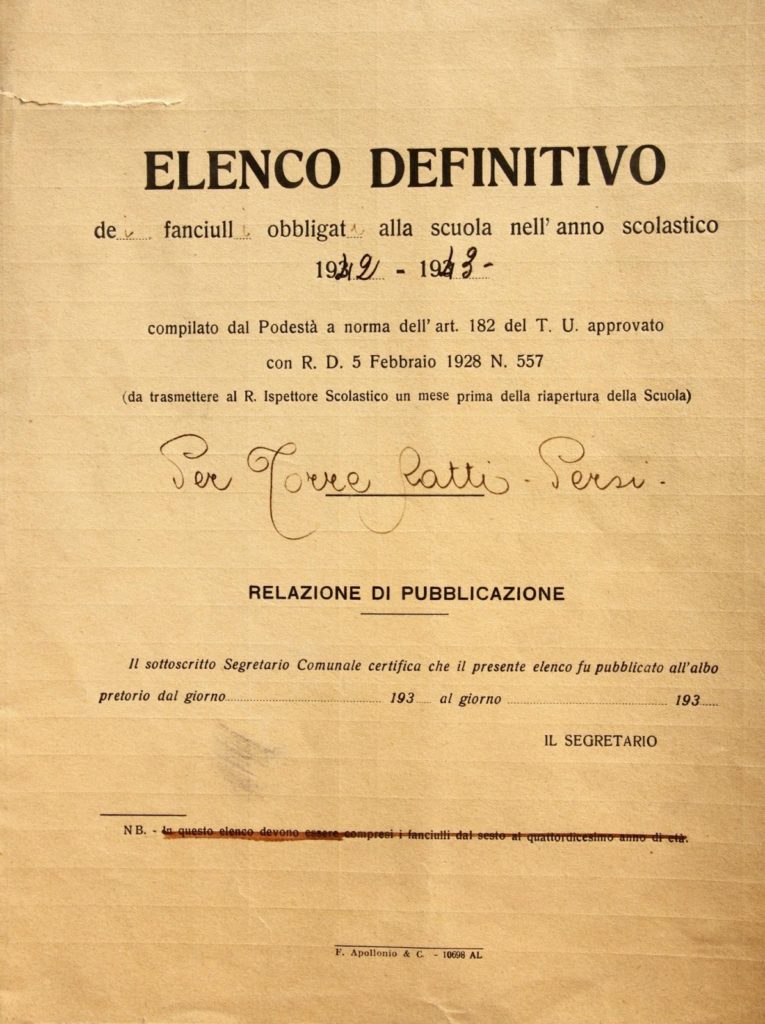

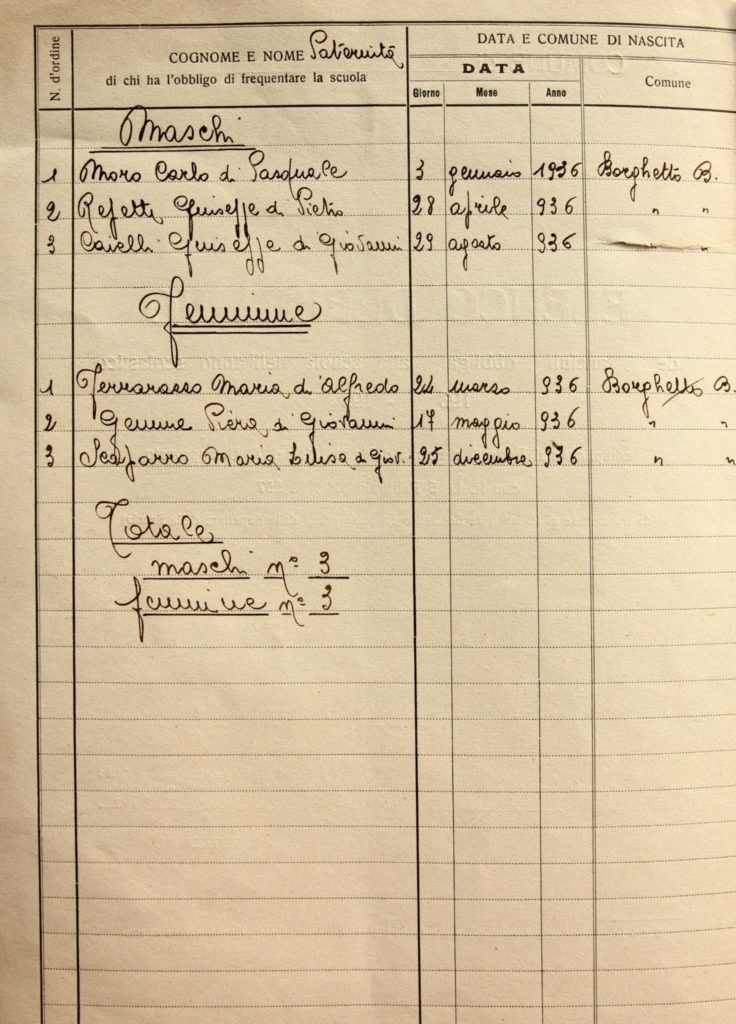

A.S. 1942-43, iscritti alla scuola elementare di Torre Ratti – Persi: 3 maschi e 3 femmine!